En una comedia de armarios y liberaciones llamada In & Out, nuestro protagonista del post anterior, Tom Selleck, le daba un beso en la boca a otro maromo predilecto: Kevin Kline.

Quizá como andábamos por los noventa y la cosa aún era incómoda para las audiencias, Kevin y Tom se afeitaron sus característicos – y deliciosos – bigotes para el sonado morreo.

La homosexualidad en las pantallas aún era algo acrílico, no proclive a fogosísimos, testosterónicos encuentros, y tanto el beso como la película estaban diseñadas para risas amables. Todo con la misma escenografía de la ridiculez con la que Hollywood cuenta a un hombre metido en esas situaciones.

Tom y Kevin besándose no estaban muy lejos de Jack Lemmon y Tony Curtis vestidos de mujer en Con faldas y a lo loco. Era un desafío, pero la mayoría del público lo decodificaba como algo divertido por disparatado.

En el año de In & Out - 1997 -, el asunto gay había dado un paso de gigante en aceptación y normalización. De hecho, por aquel entonces yo lo tenía claro y comenzaría a contar mi homosexualidad al año siguiente. Seré sincero: lo tuve claro y lo conté, porque salía en la televisión.

Pero la tensión seguía. Basta buscar en Youtube vídeos de cierto programa del corazón de ese mismo año y ver cómo todavía no sólo suponía un insulto gravísimo, diseñado para hacer daño de la manera más fácil, sino también un motivo de chantaje.

En una entrevista recordada por su violencia, cierto actor de comedia, celebrado en este país, que interpretara a mariquitas para las risas en más de una ocasión, denunciaba en ese programa, sin risa ninguna, que alguien lo estaba chantajeando. Se deslizaba bajo la mesa de que la amenaza era revelar la homosexualidad de su hijo. Homosexualidad que, vista hoy, era obvia, pero en este país todavía resultaba un escándalo.

Decirle lesbiana a una mujer era calificarla de sucia, intrigante, malvada. Decirle maricón a un hombre era destruirlo, porque se le negaba que fuese un hombre, con la componenda de que probablemente estaba enfermo y era contagioso.

Basta con hacer memoria de años anteriores. La homosexualidad en España era un tabú. Cuando yo crecí, no la veía, no parecía existir. Había una ley del silencio absoluta al respecto. Ser maricón era, ante todo, hacer cosas propias de mujeres o parecer una. ¿Que dos hombres se enamorasen y se acostasen en la cama? Era tan inconcebible como incongruente. Era como enamorarse y acostarse con el loro.

Es así como funciona el tabú. Que algo que está presente y que se sabe que existe se niegue en redondo. La homosexualidad era imposible. Como la agenda de un espía, no lo ha hecho, nunca ha estado ahí, nunca ha sido.

Con el crepúsculo de los noventa, vi algunos homosexuales en la pantalla, pero eran una cosa desdibujada. Tom Hanks en Philadelphia o Doug Savant en la serie Melrose Place, esos seres asexuados, blancos hasta el punto de parecer espectros, al borde de desaparecer en los márgenes del fotograma. La enfermedad, siempre presente. Ni un solo beso con otro hombre. Quizás se pemitía un baile. Era una cosa rara, foránea, que parecía existir en el mundo de las películas y prometía premios de la Academia a los valientes que los incorporasen con todo el dolor posible.

La homosexualidad existía. No tenía que ir muy lejos para encontrarla. Estaba contada en los vólumenes de En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust, que descansaban en la biblioteca de mi padre. Estaban iluminadas en grandes películas que trataban de su tristeza, de cuando conducían al suicidio, la desesperación o el asesinato. Pero también algunas, las más subterráneas, las que no podía llegar a conocer, contaban la alegría, el orgullo e incluso el aburrimiento de ser gay.

Lo gay lo situaba en grandes ciudades, desconocedor hasta mucho tiempo después que había un bar de ambiente a dos calles de mi casa.

Yo buscaba un interlocutor válido en Hollywood y del modo contrario que llamar marica a un actor famoso buscaba bajarle los humos, calumniarlo, entorpecer su éxito, yo quería que todos lo fuesen.

Ignoraba que Hollywood y la homosexualidad durmieron en la misma cama desde el primer día. Dentro y fuera del escenario, homosexualidades se vivían, se callaban, se insultaban, se toleraban con la boca cerrada.

Sin ir más lejos, los vicios que se destapan en El valle de las muñecas no son sólo las drogadicciones de sus protagonistas, sino las inclinaciones homosexuales de varios de sus personajes. Retratadas esas “inclinaciones” con todos los tópicos al respecto.

Ahí está el encuentro lésbico en un internado femenino, entendido como un paso más dentro de una profunda amistad entre mujeres, o el grotesco morreo entre el diseñador de vestuario y uno de sus ayudantes, sorprendidos por la mujer del primero, que, en lugar de enfadarse, siente ganas de vomitar. La homosexualidad fue durante mucho tiempo – y todavía lo es – un motivo de sorpresa, de mal rato, de “qué hacen estos dos aquí”, de náusea ajena. Lo inconcebible.

La película de El valle de las muñecas, que iba de atrevida, fue las primeras en utilizar el despectivo término “fag” o “faggot” en un film hollywoodiense.

Así que te he pillado, maricón, decía Patty Duke, explícate. Sí, te he pillado. Más vale que no te pillen, era la máxima de Hollywood.

Hollywood blindó a muchos de sus actores y cineastas homosexuales del mismo modo que habia blindado el pasado – o presente – de otros y otras. La vida sexual era una cuestión privada, pero lo que había que salvaguardar era la imagen masculina de sus astros.

Henry Willson, el famoso agente homosexual, experto en convertir tíos buenísimos en estrellas de suspiro en los años cincuenta, llevaba en su portafolio nombres como Rock Hudson, Tab Hunter o Guy Madison. Ninguno de ellos nació con particular talento interpretativo, pero sus apolíneas hechuras y muchísimo esfuerzo por parte de los estudios permitieron debutarlos con éxito en Hollywood.

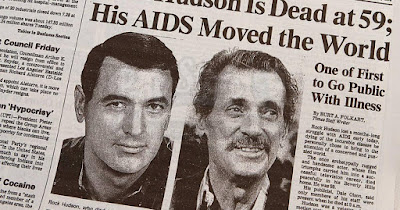

Rock se convirtió en una de las grandes estrellas del cine, un icono de masculinidad, querido en papeles de simpático donjúan o eficiente héroe de aventuras.

Su deteriorado aspecto físico a principios de los ochenta y la revelación – dilatada – de que era homosexual y se estaba muriendo de SIDA fue el giro copernicano. Descubría a la atontada sociedad que la homosexualidad era indetectable, no estaba a primera vista – su hijo podía ser gay, su marido también, hasta su padre – y lo más heroico era la verdad incómoda.

Pero jamás hubo ninguna intención por parte de Rock Hudson por contar su vida privada ni abanderar ningún movimiento – de hecho, era un señor muy conservador -, pero su imagen pública obligaba a dar una explicación a la escandalosa imagen de su deterioro.

Los actores, aunque no tengan nada más interesante que los personajes que interpretan, se confirmaban de nuevo como los interlocutores válidos de todas las tragedias del siglo XX. Las figuras públicas son los tótems adorados y sus debilidades y dramas personales resultan más contundentes que sus doradas vestimentas de éxito y belleza.

Doris Day aseguraba que no sabía nada de la vida de Rock Hudson. ¿Quién lo sabía?

En los cajones de las revistas de cotilleo de la década de los cincuenta, se guardaban bajo llave fotos comprometedoras de fiestas pijama, de detenciones en bares de mala nota, de relaciones ilícitas.

La maquinaria de los estudios pagaba porque esas fotos quedaran en esos cajones, pero daba igual: los titulares de esas revistas podían insinuar que Tab Hunter era homosexual del mismo modo que podían alegar que tenía encuentros con extraterrestres. Como decía Bette Davis, a propósito de las columnas de chismorreo en la época dorada, “eran parte del negocio”.

Negocio que se manejaba hábil con esa ley del silencio que daba una aseada imagen a las audiencias, a las familias, a la juventud.

Tab Hunter, otro descubrimiento de Henry Willson, era el prototipo del muchachote de la era de Eisenhower. En papeles que lo adosaban a proezas físicas, ya fuera militar, vaquero o surfero, Tab era un bellezón mimado y promocionado por un estudio hollywoodiense, decidido a convertirlo en la sal de todos los guisos. Su limitado talento parecía aumentar el amor por él: la timidez escénica lo hacía más entrañable.

En saraos, se le veía del brazo de Natalie Wood, sujetándole el abrigo, sacándola a bailar, abriéndole la puerta del coche. Los fotógrafos estaban allí, los representantes y el estudio, detrás. La verdadera relación de Tab Hunter no andaba lejos. Quizá sentado en la mesa de al lado, acompañando a otra mujer en similar paripé.

Mi habitual cacería de homosexualidades en astros hollywoodienses me tenía con ganas de ver el documental Tab Hunter Confidential desde el año de su estreno. Por fin, con subtítulos en español, lo he podido ver y, ay, me he dado cuenta que me da igual. Se acabó la cacería.

Como he dicho, siempre he buscado interlocutores válidos desde una infancia y temprana adolescencia en la que no los tenía a simple vista. Del mismo modo que una muchacha sueña con enamorar y casarse con sus ídolos, yo suspiraba porque todos fueran gays. No tanto para fantasear en mi mente con un improbable encuentro románticosexual con ellos, sino para reafirmar mi decisión, mi naturaleza. No soy el único. Ese bello de la pantalla es igual que yo. Y además, es triunfador, virtuoso y, sí, bello.

Pero esa búsqueda de interlocutores ha dejado de ser urgente y he de decirlo: me importa cada día menos la vida íntima de los actores.

El documental, producido por el que fuera su pareja hasta su muerte, incide en esa mirada a la hipocresía de otros tiempos, pero también queda claro que se fundamenta en la ruptura de una reserva: Tab Hunter nunca quiso confesarse, no por salvar su carrera artística, sino porque es una persona de naturaleza privada.

Quizá esa cerrazón obedezca a lo mal vista que ha estado la homosexualidad y a la necesidad de encerrar un sentimiento a ojos de todos, pero lo que subyace es interesante por no serlo: no hay nada ejemplar en la vida y milagros de Tab. Hollywood no se le cerró por ser gay: se acabó su carrera porque su imagen pasó de moda y se le sustituyó por otro rubio cuando cometió el error de rescindir su contrato con el estudio responsable de su exagerada reputación.

Aunque el documental sea entretenido e interesante, la vida de Tab Hunter no es la apasionante biografía de Hedy Lamarr, por ejemplo.

En uno de sus pasajes, aparece el que sería aún más interesante de indagar: Anthony Perkins.

Se cuenta la relación que mantuvieron Tab y Anthony en el momento crucial de sus carreras y la incógnita que le quedó al primero cuando, muchos años y hombres después, Anthony se casaba con una mujer y formaba una familia.

Además de actor con todo el talento que nunca tuvo Tab Hunter, en Anthony Perkins sí hay una historia de mayor carne y drama.

En cualquier caso, hoy me pongo del revés y declaro: todo está fundamentado en la obsesión por la fama. Lo adelantaba usando la palabra “tótem”.

Los famosos componen la constelación de lo que ha sustituido a la religión. Es donde oramos, hacia donde nos dirigimos, donde nos gusta reflejarnos y compararnos. La fama es el Olimpo de los que nacimos con la televisión puesta.

Así, tanto la reputación como la destrucción de ella forman parte de un juego tenso en el que se deidifican a unos y se despeñan por el olímpico monte a otros – la fama es una religión democrática y variable, los tótems pueden ser cualquiera y se renuevan – y ese juego funciona al ritmo de las épocas y las sensibilidades. Hoy se celebra el que lo cuenta, ayer prosperaba el que se lo calla.

La mirada retrospectiva, para ajustar cuentas con un pasado homófobo, es a veces fallida.

Leía un artículo sobre el actor homosexual William Haines, galán del cine mudo que, según la versión que se repite, eligió su vida personal a su carrera, tras un últimatum de Louis B. Mayer.

William Haines, que pronto se convertiría en un demandado decorador de las casas de las estrellas, llevaba una vida abierta y desacomplejada en cuanto a su homosexualidad y, de manera probable, es lo que tenía nervioso al jerarca de la Metro.

Pero no olvidemos la cantidad de homosexuales que había en la Metro y no de los que pasaran desapercibidos – desde George Cukor hasta el equipo entero de Arthur Freed -, por lo que esa historia de homofobia de los estudios no es exacta. En el ocaso de Haines, habría más factores y, en éstos, todos los que componen y destruyen un estrellato, incluido la rebeldía ante los paternalistas, despóticos dueños de los estudios.

Esa necesidad nuestra y mía de buscar maricas en todo lo que nos gusta lleva a relecturas posmodernas de clásicos, ayudadas por leyendas.

El guionista Gore Vidal manifestó en El celuloide oculto que, aliado con Stephen Boyd – ambos homosexuales – engañaron a Charlton Heston y reinterpretaron la amistad de Ben-Hur y Messala como algo más, lo que podría explicar el despecho e intenso odio de Messala.

Ben-Hur tiene más sentido y es mucho más divertida así, pero no deja de ser esa relectura posmoderna de una superproducción que estaba diseñada para inspirar sentimientos píos en las audiencias, no para instigarlos a comprar un billete dirección San Francisco.

Bajarle los pantalones a los clásicos es un tic que nos permite exclusivamente el tiempo, tanto como ofrecer nuestras miradas resabiadas a épocas inocentes.

Quizá el mayor ejemplo es el arqueado general de cejas cuando se vuelven a ver las fotos de la convivencia entre Cary Grant y Randolph Scott. Lo que hay detrás, sólo el Cielo lo sabe. Lo que hay delante era publicado en su momento con la mayor de las ingenuidades. El desfase entre lo que hoy parece una cosa y lo que entonces no quería parecer nada debe ser tenido en cuenta en todo revisionismo.

Las celebridades, en esos ascensos y descensos de la opinión, siempre se han sentido mártires y todavía hoy, cuando se aplaude el outing, saben que es una apuesta alta. Si la homosexualidad es para nosotros tan doméstica como la tos, para otros, en muchos lugares del mundo, sigue siendo aquella olla maloliente con la que no quieren asociar a sus héroes de la pantalla. Muchos actores que han contado su homosexualidad en las décadas pasadas han declarado que el saldo ha sido agridulce: pueden pasear con sus maridos por las alfombras rojas, pero los grandes héroes de la pantalla serán interpretados por los actores heterosexuales y por los que están callados. El estilo de las superproducciones de Hollywood sigue fundamentado en el machismo, en fondo y forma, y el público que las consume reacciona en consecuencia.

Quizá el heroísmo no dependa tanto del outing de un actor – que no es más que la pieza visible de todo un engranaje - y de que lo fichen para ser del machomen que salve el mundo. El estilo y mensaje de lo que interpreta seguirá siendo heterosexualista y, al final, no habrá nada valioso en su declaración.

Tal vez la solución pase por el contenido de esas películas y series. No para cumplir con una cuota y con el bien quedar – como está sucediendo ahora -, sino con una voluntad de ruptura y naturalidad.

Siempre pienso en Maurice. No puede existir una película más académica y, a la vez, más impertinente. Se estrenó en 1987, año horrible para la epidemia del SIDA, y no sólo se atrevía a relatar una historia de homosexuales, sino que les daba un insólito final feliz.

Diez años después, yo vi esa película por primera vez en una madrugada televisiva y el impacto fue considerable. Es lo que había estado buscando. No deseaba ninguna doble lectura de un clásico ni que la estrella machomen dijera que le gustaban los hombres ni ningún cotilleo más. No quería referentes que fueran tótems vulgares e intercambiables.

Lo único que pedía era lo que fija la esperanza en nuestras vidas desde temprana edad: nada menos que un cuento de hadas. El final feliz obligado de estos cuentos es lo que imprime la confianza en que todo saldrá bien, esa que llevamos desde niños, esa que nos permite luchar y seguir adelante.

Maurice fue ese cuento de hadas, en el que un príncipe despertaba a otro príncipe, en pleno bosque, con la promesa de la eternidad.

No necesitamos revelaciones, ni misterios, ni escándalos, ni demás arados de la mitomanía y el chisme. Necesitamos historias con pedigrí.

No hay comentarios:

Publicar un comentario